クラッシャー上司とは?特徴や職場環境を守る対策を解説

あなたの職場に「あの人の部下にはなりたくない」と敬遠されている上司はいませんか? 仕事の成果は出ていても、休職や転職をする部下が多いのであれば、その人は「クラッシャー上司」に当てはまるかもしれません。

この記事では、クラッシャー上司のタイプ別の特徴から、職場にもたらす悪影響や具体的な対策法を解説しています。

目次

クラッシャー上司とは?

「クラッシャー上司」とは、部下を精神的に壊してしまう管理職のことを指します。

自身の憂さ晴らしなどで部下を感情的に叱責したり、嫌がらせしたりする「パワハラ上司」と違い、クラッシャー上司は一見有能であり、言うことは正論に聞こえるので反論しづらいといった特徴があります。

クラッシャー上司は、仕事で成果を上げるため部下に過度なプレッシャーを与えてしまいます。そのため、部下のメンタルヘルスの不調や離職を引き起こす原因にもなります。自覚なく人を追い詰めてしまうことも多く、その影響は個人だけでなく組織全体に及ぶ深刻な問題です。

パワハラについてはこちらの記事もご覧ください。

https://bemyself.pasonacareer.jp/skill/skill-1737/

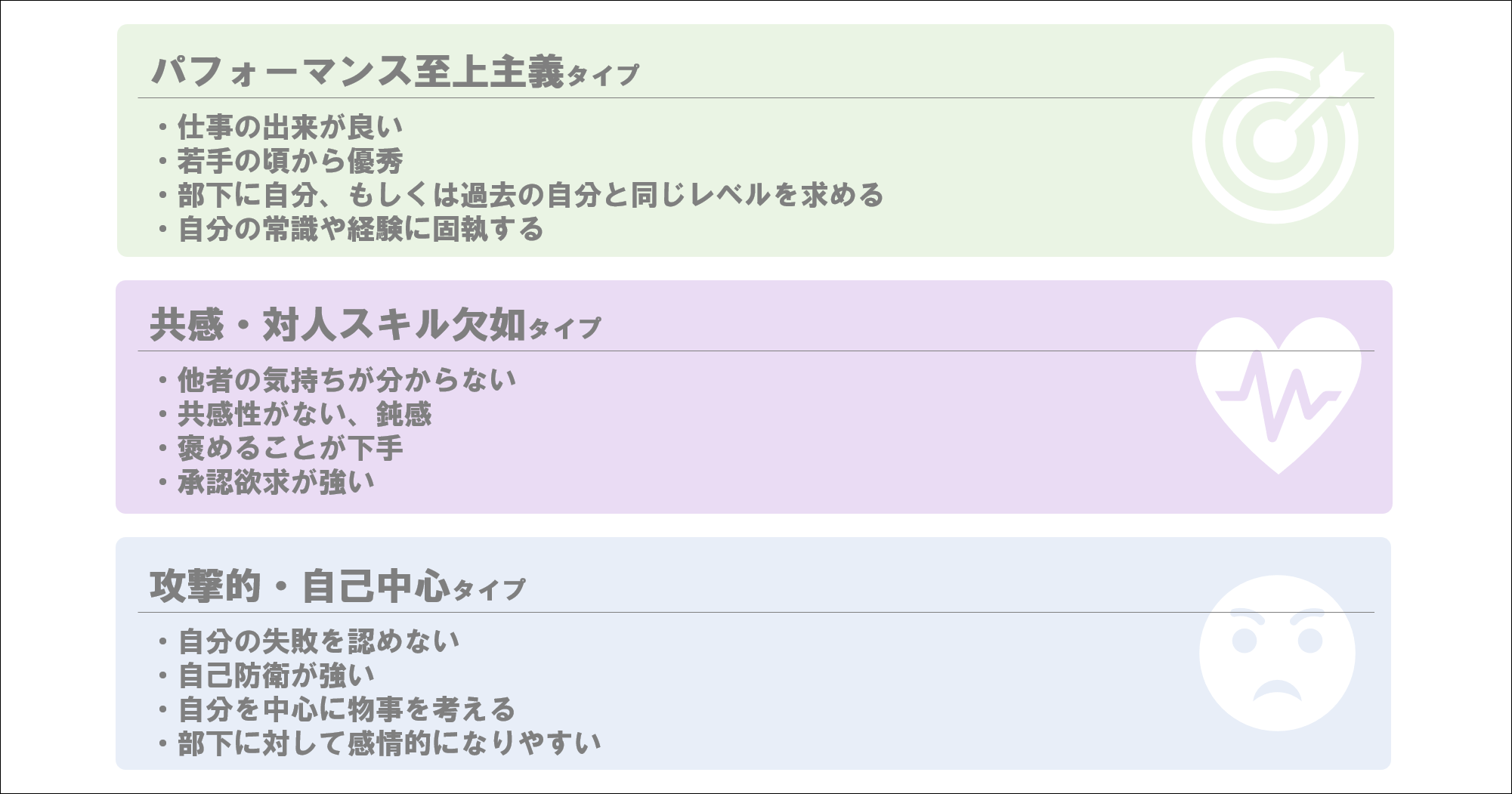

クラッシャー上司のタイプ別特徴

クラッシャー上司と一口に言っても、その性格や行動にはさまざまなタイプがあります。ここでは主に3つの傾向に分けて、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

パフォーマンス至上主義タイプ

パフォーマンス至上主義タイプは、成果を最優先にし、部下にも自分と同等のレベルを求める傾向があります。

<特徴例>

・仕事の出来が良い

・若手の頃から優秀

・部下に自分、もしくは過去の自分と同じレベルを求める

・自分の常識や経験に固執する

若手社員や経験の浅いメンバーにとっては、過剰な期待や詰問ともとれる指導が強いストレスになります。上司自身は高いスキルを持ち、それを他人にも当然のように押しつけてしまうため、無自覚で部下にプレッシャーを与えがちです。失敗を許容せず、過程よりも結果を重視するため、部下が成長する機会を奪ってしまうことも少なくありません。

共感・対人スキル欠如タイプ

共感・対人スキル欠如タイプは、人の気持ちを汲み取ることが苦手で、部下を孤立させてしまいがちです。

<特徴例>

・他者の気持ちがわからない

・共感性に乏しい、または鈍感である

・他人を褒めることが下手

・承認欲求が強い

・コミュニケーションが不足している

・対人関係に課題がある

・メタ認知能力が低い

このタイプは共感性や配慮に乏しく、部下との関係性を壊す傾向にあります。

本人に悪意はなくとも相手の感情に鈍感で、結果的に改善点や気になった部下の欠点ばかりを口にしてしまいます。意図せず部下を傷つけたり、信頼関係を損ねたりしがちです。特に、部下が助けや相談を必要としている場面でも冷淡に見える対応をしてしまうので、部下は深い孤立感を抱えるおそれがあります。

攻撃的・自己中心タイプ

攻撃的・自己中心タイプは、自分の正しさに強い自信を持ち、他人の意見や感情を軽視する傾向があります。

<特徴例>

・自分の失敗を認めない

・自己防衛が強い

・自分を中心に物事を考える

・部下に対して感情的になりやすい

・仕事に私情を挟む

・高圧的なコミュニケーションを取る

・批判的なコミュニケーションを取る

・自己愛や承認欲求が強い

このタイプは、自分の失敗を指摘されるのを嫌い、成果が上がらない業務の責任やトラブルの原因を部下に厳しく追及しがちです。

承認欲求や自己愛が過剰に強く、物事を常に自分を中心に捉える傾向があるため、チーム全体の調和を乱すこともあります。

その高圧的な態度は、自信の無さゆえの無意識の自己防衛であるパターンと、自信過剰・権威志向ゆえの意識的な支配欲があるパターンが考えられます。

クラッシャー上司の周囲への影響

クラッシャー上司の言動は、職場全体の生産性や雰囲気、企業の将来性にも大きな影響を与えます。ここでは具体的な影響について解説します。

社内の生産性を下げる

クラッシャー上司の態度は、部下の自主的な行動を妨げ、自立を阻害するため、業務効率を低下させ、チーム全体の生産性を下げてしまいます。

また、高圧的な指示や一方的な命令が続くと、部下はミスを恐れて意見を出さなくなり、組織内の風通しも悪くなりがちです。報告の頻度が下がることからトラブルにも繋がりやすくなります。

部下の自主性が阻害されると、創造性や柔軟性も失われ、結果として成果に直結するアウトプットが減っていき、チーム全体のパフォーマンスの低下を招くでしょう。

社員の離職の原因となる

クラッシャー上司の下で働くことは、心身に大きなストレスを与えます。

批判的な態度や理不尽な要求を受け続けると、部下の自己肯定感が損なわれ、やがて職場が苦痛に感じられます。特に、相談できる相手がいない環境では孤立感が深まり、転職や退職に踏み切る人も少なくありません。

若手やチームの成長が鈍化する

クラッシャー上司は、若手を萎縮させ、挑戦する機会を奪いがちです。結果的に若手は上司に言われたことしかできなくなり、成長を感じる機会が減るので、モチベーションがどんどん下がっていく可能性があります。

また、チーム全体を萎縮させることから、メンバー間の連携や学び合いも減少するため、組織としての成長も鈍化するでしょう。

企業のブランドイメージの悪化

またクラッシャー上司の影響は、企業のブランドイメージ悪化につながる恐れもあります。

クラッシャー上司の元で働いている部下はストレスを溜めがちで、柔軟な思考がしづらい状態になっていることから、顧客に対しても本来のパフォーマンスが発揮できなくなります。結果的に顧客へ提供するサービスの質の低下を招く恐れがあるのです。

さらに離職者が増え、内部の不満がSNSや口コミサイトに投稿されれば、採用活動や顧客の信頼にも響くでしょう。

クラッシャー上司への対策方法

クラッシャー上司の影響から身を守るためには、冷静な行動が求められます。ここでは、社内外のリソースを活用しながら、現実的に取り得る対処法を紹介します。

上司の上司や人事部への相談

まず、自身の上司がクラッシャー上司だと感じた時は、信頼できる上司の上司や人事部へ相談しましょう。

クラッシャー上司の元にいると自己肯定感の低下を招いたり、自責の念が沸くことも少なくありませんが、あなたのせいではありません。また冷静な判断が出来なくなっている場合もあるため、自分でなんとかしようとするよりも、客観的な第三者を交えることが大切です。

特に、人事部には労務トラブルへの対応ノウハウがあり、秘密厳守も徹底していることが期待できます。可能であれば、ただ感情的に訴えるのではなく、日付や時間を記した具体的な事実や、影響を整理して伝えることが重要です。

第三者機関や社外窓口の活用

社内で解決が難しいと感じた場合は、社外の専門機関や相談窓口に頼るのも有効です。

例えば、労働基準監督署や、産業カウンセラー、民間の労働相談窓口などは、労働環境に関する具体的なアドバイスを提供してくれます。社外の第三者だからこそ、客観的かつ守秘義務に配慮した対応が期待でき、安心して話すことができます。

物理的な距離を取る

可能であれば、精神的に追い詰められる前に物理的な距離を取ることも検討しましょう。

異動希望を出したり、在宅勤務制度を利用したりして、上司との直接的な接触を減らすことで、精神的ストレスを軽減できます。物理的な距離が取れれば、客観的な視点を取り戻しやすくなり、自分を守る判断も冷静にできるようになります。

状況によっては、転職を視野に入れることも現実的な選択肢です。自分の健康とキャリアを守ることが立派な戦略であると捉えましょう。

自分がクラッシャー上司にならないために

とはいえ、誰しもが知らず知らずのうちに、部下に負担をかけるクラッシャー上司になってしまう可能性があります。ここでは自分がクラッシャー上司にならないための対策について解説します。

自分を理解する

自分がどのような価値観や行動傾向を持っているかを把握することは、クラッシャー上司にならないための第一歩です。

特に、パフォーマンス重視や完璧主義の傾向が強い人ほど、自覚なく部下に過度なプレッシャーを与えてしまいがちです。自分のタイプを把握すると共に、それは自分の価値観であって、他人に押し付けるものではないということを意識しましょう。自己理解は、信頼関係を築くうえでも重要であり、健全なマネジメントの土台となります。

自己分析についてはこちらの記事もご覧ください。

https://bemyself.pasonacareer.jp/skill/skill-1698/

メンバーとコミュニケーションをとる

また、部下との日々のコミュニケーションを大切にすることも欠かせません。

部下の話をきちんと聴く姿勢を持ち、感情的な言動を避けることで、信頼関係を築くことができます。報連相のしやすさや、意見を伝えやすい雰囲気づくりもポイントです。些細なことでも声をかける習慣があるだけで、部下との信頼関係は変わります。

双方向の対話を心がけることで、チーム全体の雰囲気がよくなり、無意識の圧力を回避できるのです。

相手の話を聞くのが苦手、という方は円滑なコミュニケーションを取るためのコミュニケーションスキルとして「ペーシング」なども参考にしてください。

https://bemyself.pasonacareer.jp/skill/skill-3204/

セルフマネジメントを意識する

プレッシャーの多いマネジメント業務では、つい自分の感情やストレスが言動に表れやすくなります。だからこそ、セルフマネジメントが重要です。

自身のストレスの兆候を早めに察知し、休息を取るといった対応を行うことで、部下に不必要な負荷をかけずに済みます。さらに、自分自身が健康で落ち着いていることで、周囲への影響もポジティブになります。自分の状態を整えることは、結果的にメンバーを守ることにもつながるのです。

ストレスマネジメントについてはこちらの記事もご覧ください。

https://bemyself.pasonacareer.jp/skill/skill-2860/

またその上で「自分は管理職には向いてないかも…」と悩んでしまう方もいるかもしれません。そんな方はこちらの記事もぜひご覧ください。

https://bemyself.pasonacareer.jp/skill/skill-2923/

まとめ:クラッシャー上司の特徴を知り、冷静に対応しよう

クラッシャー上司に悩まされている人も、そうならないように気をつけたい人も、まずはその特徴と影響を理解することが大切です。

クラッシャー上司は、個人の性格や行動傾向に起因するだけでなく、組織風土や職場環境が影響している場合もあります。もしあなたの上司がクラッシャー上司だとしても、自分を責めたり、必要以上に我慢を続けたりする必要はありません。まずは状況を客観的に捉え、相談できる相手や機関を探しましょう。

同時に、自分自身も部下を抱える立場であるなら、日々の行動が誰かにとっての重荷になっていないか、振り返る習慣を持つことが大切です。上司・部下の双方が自他を理解し、尊重しあいながら、健全な組織を作っていきましょう。