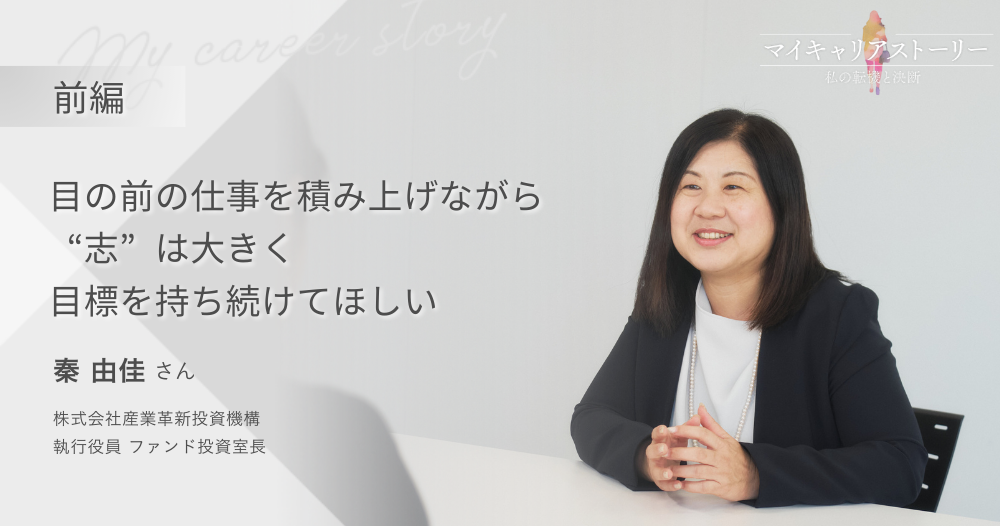

『個々のバックグランドや強みを尊重する』

JFEスチール株式会社 人財企画部採用室 渡邊麻里さん【後編】

誰しも迷うキャリアの決断。管理職として活躍する女性はいつ、何に悩み、どう決断してきたのか。キャリアの分岐点と、決断できた理由を語っていただきます。

今回は前回に引き続き、JFEスチール株式会社の人財戦略本部人財企画部採用室で主査を務める渡邊麻里さんにお話を伺いました。

渡邊 麻里(わたなべ まり)さん

JFEスチール株式会社 人財戦略本部人財企画部採用室 主査

2008年に大手百貨店に入社し、接客・販売促進、売場マネジメント、人事などを経験したのち、2023年10月にJFEスチールに入社。キャリア採用を担当している。

こちらも

おすすめ

【PIVOT動画】「2026年の転職市場」をプロが超予測

一人ひとりのキャリアに真摯に向き合う、JFEスチールの採用姿勢に惹かれた

- 前職の百貨店では、販売促進や売場マネジメントなど営業系職種と、人事異動、進級試験運営、個別人事管理、ハラスメント撲滅への取り組みなど人事・総務領域をそれぞれ7~8年ほど経験してきたという渡邊さん。JFEスチールへの転職で、人事・採用領域にキャリアを絞ったのは、「多様な人が活きる組織の強さ」を実感してきたからだと話します。

- 「売場マネジメントでは、さまざまな販促施策や売場独自の品揃え・サービスを立案・実施してきました。でも、いくら私が旗を振ったところで、一人では成し遂げられないことばかり。それまでにない施策を生み出すには、多様なバックグランドのメンバーが意見を出し合い、行動していくことがとても重要でした。そんな中、だんだんと、個々の力を引き出しサポートしていく仕事に面白さを感じるようになり、人財に特化した領域で専門性を高めていきたいと考えるようになりました」

- コロナ禍による消費者の購買志向の変化や、業界の再編など、百貨店を取り巻く環境が大きく変わっていった中で、「どんな人事戦略や制度設計、働く環境づくりがあれば、みんながよりハッピーに、働きやすさを感じながら活躍できるだろう」と、組織づくりの視点を持つようになったことも、大きな変化でした。

そうして、学生時代から興味を持っていたインフラ業界へ再びアプローチしていった渡邊さん。数ある企業の中でJFEスチールに惹かれたのは、「一人ひとりのキャリアに真剣に向き合う誠実さを感じられたから」と話します。 - 「面接では、私のこれまでの経験をじっくり聞いてくれた上で、どんな職務設計がもっとも私にマッチするかを一緒に考えてくれました。『今ある会社のポジションでは、こんな仕事があるけど興味はあるか』と、会社の状況を丁寧に説明した上で提案してくださったり、『5年後にどんな仕事をしていきたいか。それに向けてどんな仕事が入り口として最適かを考えていこう』と中長期的な視点で話をしてくださったり。ここで人事や採用の仕事が出来れば、こんな風に丁寧に社員のキャリアを考えていけるんだと思えました。

また、人事というバックオフィスでも『製造部門や研究開発部門の担当者などと関わりながら、より良い組織を作っていこう』という考え方が浸透していて、チームで一体感を持って業務に取り組めそうと感じられたことも、決め手になりました」

- 学生時代には、“男性社会”のイメージが強かったというインフラ業界。現在のJFEスチールでは、チャレンジのしやすさや制度面の使いやすさなどで、性別を意識することはないと言います。

- 「フレックス制度や在宅勤務制度が導入されており、ワーク・ライフ・バランスの観点から、育児・介護など、それぞれのライフステージにおいて働き方が変化しても、安心して仕事に取り組めるよう、柔軟にサポートする制度が整っています。

男性の育児休暇取得もごく自然な選択肢になっており、取得したメンバーのほとんどが1か月以上とっていますね。

また一人一人の成長をバックアップするべく、上司とのキャリア面談も定期的にあり、『これからどうしていきたい?』『会社としてはこんな選択肢があるよ』とざっくばらんに話せるような場もある。一人ひとりの志向に真摯に向き合っていこうという会社の姿勢が感じられます」

- これからの中長期的な事業成長に向けて、新たな技術ソリューションの開発や、カーボンニュートラルの実現などが大きなテーマとなっているJFEスチール。キャリア採用を手掛ける渡邊さんにとっての最大のミッションは、「より多様な知見を持つ専門人材に来ていただくこと」と語ります。

- 「一人ひとりが持つ専門性をリスペクトし、その知見をJFEスチールでどう発揮すれば、個人と企業双方にとってハッピーなのか。私自身がかつての面接で感じたように、応募してくれた方々のキャリアを丁寧に模索していく姿勢を大切にしていきたいです」

大切なのはどう生きたいか?肩ひじを張らずにキャリアを考える

- 現在、キャリア採用チームのメンバーは4人。チームをまとめていくリーダーの立場で、お互いへのリスペクトを大切に、コミュニケーションを重ねています。

- 「チームメンバーに対しては、どんな意見やアイデアも気軽に提案しやすい環境づくりを心がけています。顔を合わせてコミュニケーションをとる時間をこまめにとりながら、私自身が抱えている課題感や、まだモヤモヤと迷っているようなこともオープンに伝えるようにしています。

メンバーの一人は採用経験が長く、過去に進めてきた運営方法や施策、企画内容の背景をきちんと言語化して伝えてくれます。ほかにも、製鉄所の生産管理を長く担当してきたメンバーもいて、現場で生じる困りごとに対する知見や他部門とのコネクションを持っています。

一方、私はまったく違う業界から来たからこそ、“よそ者”視点で見えることもあり、『こういう視点もあるんじゃない?』という率直な提案がメンバーにとっては新鮮に映るようです。それぞれが持つ強みを尊重し合うからこそ、チーム力が高まっている実感があります」

- メンバーを最大限リスペクトする渡邊さんのマネジメントスタイル。そのロールモデルとなったのは、新人時代の上司だったといいます。

- 「その上司は、新人の私に対して、“任せる”という姿勢を徹底していて、失敗したとしても、『何ができて、何ができなかったのかを振り返ることが大事だから』と、一貫して“プロセス重視”のスタンスで私と向き合ってくれました。常に遊び心を忘れずに、周りにも『彼女のことをサポートしてあげてね』と声をかけて巻き込んでいってくれたり。仕事って楽しむものなのだとキャリアのスタートで知れたことは、とても幸運でしたね。

採用担当として、これからJFEスチールで新たにキャリアを重ねていこうという方にも、そんな風に軽やかに背中を押せる人でありたいなと思っています」

- BtoCの百貨店から、BtoBの中でも、とりわけ“堅い”イメージを持たれがちな鉄鋼メーカーへ転職し、充実の日々を送る渡邊さん。その大胆なキャリアチェンジを後押ししたのは、どのような思いだったのでしょうか?

- 「新卒から15年間、慣れ親しんだ環境を離れることへの不安は小さくありませんでした。この組織を離れたときに残る自分の強みは何なのか、転職先で活かせるのだろうかなど、考えれば考えるほど『本当に転職して大丈夫なのか』と悩んでしまう。その繰り返しでした。

インターネットや紙媒体で業界や企業情報を調べていても、手触り感のないものを読んでいるような気がしてしまって…。悩むくらいだったらチャレンジしよう。ダメならまた考えようと吹っ切れたのは、転職を考え始めてから2年ほど経った頃でした」

- 思い立って一歩踏み出してみてよかった、と当時を振り返る渡邊さん。一方で、「転職はあくまでも一つの選択肢」とも話します。

- 「私は転職という道を選びましたが、それが正解ではなく『こんな選び方もあるんだ』と思っていただければ嬉しいです。一つの会社で専門性を高めていきたい人、職務領域の幅を広げていきたい人、ライフイベントで一時的に仕事から離れる期間を作りたい人、学びなおしたい人・・・、また置かれている状況によって優先順位が変わる場面もあり、いろいろなキャリアの築き方があると思います。その時々に応じてキャリアを柔軟に描き直すことは自然なことかなのかもしれませんね。

あくまでも、仕事は人生を豊かにする“数ある要素”の一つに過ぎません。自分はどんな風に生きていきたいのかにフォーカスすると、キャリアに対して肩ひじを張ることなく、力を抜いて考えることができるのかなと思います」

→「前編記事」

~あわせて読みたい記事~ |

写真:MIKAGE

取材・執筆:田中 瑠子