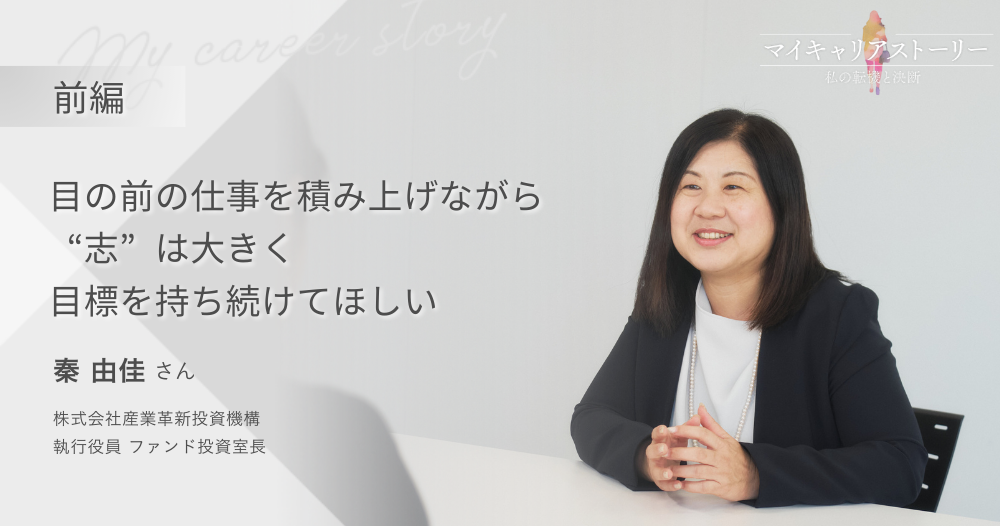

『自分を信じて動くことが“自信”を作る』

株式会社アイシン 人材組織開発部 採用グループ 高須賀 理恵さん【前編】

誰しも迷うキャリアの決断。管理職として活躍する女性はいつ、何に悩み、どう決断してきたのか。キャリアの分岐点と、決断できた理由を語っていただきます。

今回は、株式会社アイシンで採用グループ グループ長を務める高須賀理恵さんにお話を伺いました。

高須賀 理恵(たかすか りえ)さん

2005年新卒入社後、情報システム部(当時)に配属。2009年1月に広報部へ異動。結婚・長男の出産を経て、2012年からはプロバスケットボールチームのアイシン シーホース(現:シーホース三河)の広報やモーターショーの企画・運営、次男出産後の2017年からは社内広報の企画やイントラネットでの情報発信に携わる。2021年に、Web社内報「act」をオープンし、全国コンクールでグランプリを獲得するなどの実績を残す。2025年4月より人材組織開発部に異動し、採用グループのグループ長を務める。

社会人って面白い!と思えた1年目。先輩たちの遊び心に救われた

- 自動車部品のグローバルサプライヤーとして、駆動ユニットや電動ウォーターポンプ、パワースライドドアなどの世界トップシェア製品を数多く生み出しているアイシン。 2005年に新卒で入社した高須賀理恵さんは、情報システム部、広報部での経験を経て、2025年4月より採用グループのグループ長を務めています。

初めてマネジメント職についたのは2025年4月。それまで約15年間キャリアを重ねてきた広報部から、未経験領域である人材組織開発部にグループ長として異動になりました。

右も左も分からない中、まずは採用マーケットの最新状況をインプットし、業務の流れを覚えるなど、「知見の豊富なメンバーに教えてもらいながらキャッチアップしてきた」と話す高須賀さん。そもそも、アイシンに入社した当初や20代の頃は、自分がマネジメント職を目指す姿を想像もしていなかったといいます。 - 「採用グループに来て学生の皆さんと出会うたびに、『将来どうありたいかをきちんと考えているな』と感心しています。学生時代の私は、そこまで深く考えられておらず、就職活動でも最初はCMで見た食品メーカーなどにエントリーしていました。入社したらどんな業務につく可能性があるのか、働くイメージなどはまったく具体化されていませんでしたね」

- もっと業界やエリアを広げて企業を見てみようと動いて出会ったのが、アイシンだったそう。自動車には正直あまり興味がなかったという高須賀さんですが、愛知から世界へ、幅広いお客様をターゲットに事業展開しているスケール感に惹かれていきました。

- 「何より大きかったのは、選考を通じて出会った採用担当者の人柄や雰囲気、一緒に選考を受けていた学生の空気感などが、自分に合うと感じたことです。

大学時代は教育学系のゼミで学んでいたのですが、そのゼミを選んだのも、教育に興味があったというより、面白そうと思った先生が教育学を専門にしていたという理由でした。私にとっては、“誰と一緒にやるか”がとても大事な判断軸。アイシンを選んだときも、一番の決め手は人でしたね」

- 入社して配属されたのは情報システム部。当時の社内システムは内製が多かったため、高須賀さんも自ら手を動かすプログラマーを担うことになりました。文系出身の高須賀さんにとって、「もっとも苦手だと思っていた分野」への配属に、当初は絶望感すらあったといいます。

- 「でも、新しい知識を吸収するのは好きだったので、仕事のために何かを学ぶことは苦になりませんでした。入社初日に、この基礎知識を覚えてね!とプログラミングに関する分厚いテキストを渡されたのですが、素直に『はい!頑張ります!』と向き合っていきました」

- 情報システム部に在籍した約4年間は、一緒に働いた仲間とかけがえのない思い出が作れたと振り返ります。社会人1年目から「遊び心あふれる楽しい大人たち」に出会えたことは、今の糧になっているそうです。

- 「先輩たちは、しっかり働いてしっかり遊ぶタイプが多く、『早く終わらせてご飯食べに行こう!』『新しいお店できたから行かない?』と声をかけてくれるなど、しょっちゅう誘ってくれました。社会人ってこんなに楽しいんだ、と思えた毎日で、仕事の細かな苦労や大変さは覚えていないくらい。いまだに社内で会うと皆さん声をかけてくださるので、瞬間的に20代の自分に戻れるような気がします(笑)」

目の前しか見えていなかった20代、グループ会社の被災が変わるきっかけに

- その後、広報部に異動し、そこから約15年間、広報領域で実績を重ねていった高須賀さん。約20年の社会人人生を振り返ると、最初の10年と、次の5年、さらに直近の5年は、それぞれまったく違う考えや思いを持っていたといいます。

最初の10年間は、「自分のキャリアを長い目で考えられていなかった時期」。とにかく、目の前のある仕事や与えられた課題を着実にやり切る、ということしか頭になかったと振り返ります。 - 「入社5年目で長男を出産し、職場復帰した後は、『とにかく子どもを育てなくては』ということで頭がいっぱいで。それでも、時短勤務の限られた時間の中で任された業務の責任は果たそうと心に決めて復帰したので、どれだけ高いアウトプットを出せるか、常に自分との戦いのような日々でした。『時短だからできないなんて言われたくない』と気が張っていて、会社や組織のことまで視野が及んでいませんでした」

- 大きなターニングポイントは、次男の産休育休を終えた2016年4月のこと。社内広報の担当を任され復帰した1週間後に、熊本地震が発生。アイシンのグループ会社も大きな被害に遭ったことで、「社内広報として、自分に何ができるのか」を考えました。

- 「身の回りのことだけにいっぱいいっぱいだった10年間を経て、32歳からようやく自分の立ち位置を俯瞰できるようになりました。会社やアイシンで働く仲間のために動きたい、動かなくてはいけない、という思いが芽生えていきました」

- 熊本地震では、被災したグループ会社を立て直そうと、多くの社員が復旧対応のために現地入りしたといいます。そうした取り組みを1年間かけて取材し社内報で発信したほか、節目・節目で熊本地震を振り返る特集記事も作成しました。

- 「大きな危機に見舞われても、アイシングループの力が集結すれば復興を遂げられる。その様子を伝えることで、社員の皆さんがアイシングループをより好きに、より誇りを持てるようになったらいいなと思ったんです。このときの教訓があったからこそ、2024年の能登半島地震では、現地のグループ会社の被災を最小限に抑えることもできました。継続的に発信することの大切さを学んだ仕事でした」

- 「アイシンで働く仲間の頑張りを伝えたい」という思いから、経営のトップ層から生産現場まで、さまざまな部署への取材も進めていきました。

- 「取材をするたび感じたのは、皆がそれぞれの持ち場・立場でありたい姿に向けて全力で取り組んでいること。アイシンでは一人ひとりの能力や価値観といった『個』を生かし、社会やお客様に新たな価値を創造していくことをめざしています。それが経営トップであっても、ものづくりを最前線で支えるメンバーでも変わらなかったんです。

どこの会社でも、『あの部署はどんな仕事をしているのだろう』とお互いの業務内容を理解できていないケースが多いと思います。でも、各職場の使命や一人ひとりの仕事ぶりが分かれば、相手へのリスペクトが生まれ、日々のコミュニケーションが丁寧になるはず。そうして、会社全体の雰囲気も良くなっていくのだと信じています。

社内広報という立場を通じて、多くの素敵な社員の皆さんに出会えたことは私にとって財産だと言えます」

→「後編記事」につづきます

~あわせて読みたい記事~ |

取材・執筆:田中 瑠子